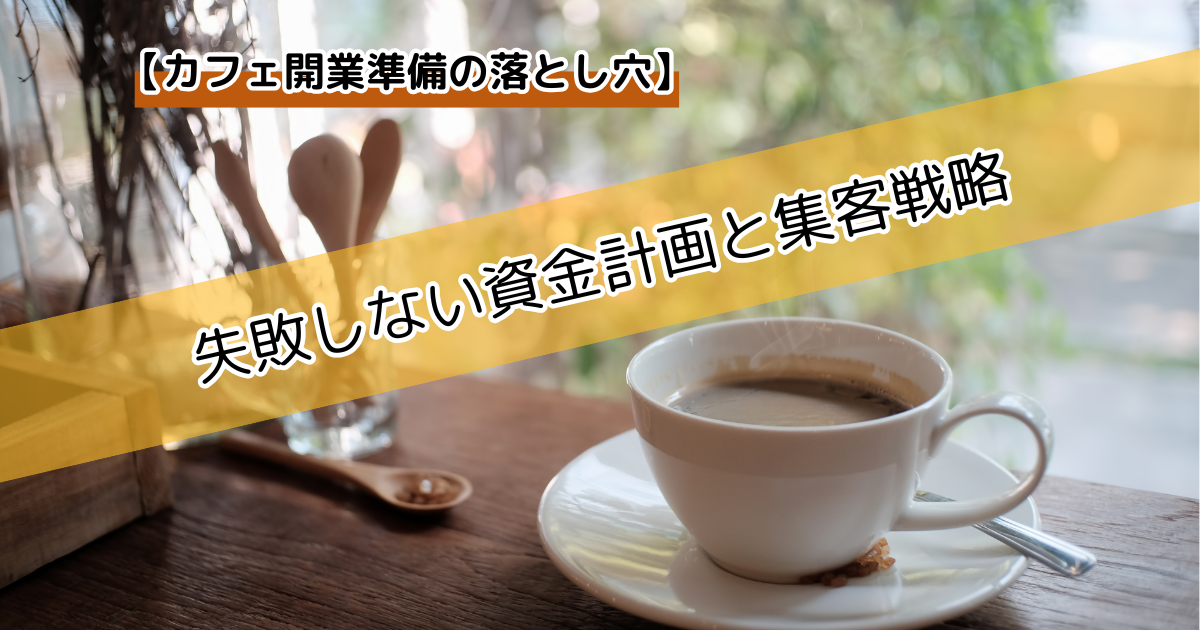

メニュー開発とコスト計算:原価率30%以下で利益を生み出す仕組み作り

「メニューは得意だけど、原価計算が苦手で…」「どうすれば利益の出るメニュー構成になるのか分からない」という声は、カフェ開業準備中の方々からよく聞かれます。魅力的なメニューを開発しても、原価率が高すぎては持続可能な経営は困難です。実は、メニュー開発と原価計算は切り離せない関係にあり、開業前に徹底的に取り組むべき重要課題なのです。

利益を生み出すメニュー開発の3つの法則

1. 原価率30%以下の黄金ルールを守る

日本フードサービス協会の2023年度調査によると、安定経営を続けるカフェの平均原価率は28〜32%です。この数字を念頭に置き、各メニュー項目の原価率を細かく管理することが重要です。

原価計算の基本ステップ:

- 全ての材料費を1人前単位で計算する(小数点以下まで正確に)

- 仕入れ先の変動を考慮して10%程度の上乗せをしておく

- 調理時のロス率(5〜10%)を加味する

- 副材料(調味料、添え物など)も必ず計上する

例えば、900円のパスタ料理の原価は270円以下に抑えることが理想です。この基準を守るため、低原価の主力メニューといくつかの高付加価値メニューをバランス良く配置しましょう。

2. メニューマトリクスで戦略的に設計する

全てのメニューが同じ役割を果たすわけではありません。メニューの役割を4つに分類し、戦略的に配置することが重要です:

スター(高利益・高人気): お店の看板メニューとなる商品。原価率は若干高くても(30〜35%)、お客様の満足度と再来店率を高める役割を担います。メニューの20%程度がこのカテゴリーに入るのが理想です。

キャッシュカウ(高利益・安定人気): 低原価(20〜25%)で安定した人気を持つ商品。店の利益を支える柱となります。全体の40%程度を占めるようにします。

チャレンジャー(要改善・高人気): 人気はあるが原価率が高すぎる(35%以上)商品。材料の見直しや価格設定の変更が必要です。

問題児(低利益・低人気): 定期的に入れ替えるべきメニュー。季節限定や特別メニューとしての位置づけが適切です。

この分類に基づいてメニューを構成することで、全体として原価率30%以下を実現しやすくなります。

3. 付加価値で価格と原価のギャップを広げる

原価を下げるだけでなく、お客様が「払う価値がある」と感じる付加価値をつけることも重要です。

効果的な付加価値の例:

- 産地や生産者が明確な食材の使用

- 手作り感や希少性の演出

- ストーリー性のある商品説明

- 見た目の美しさ・インスタ映えの工夫

これらの要素は原価をほとんど上げずに、価格を10〜20%高く設定できる根拠となります。

原価管理の実践テクニック

レシピの標準化と文書化

すべてのメニューは詳細なレシピとして文書化し、誰が作っても同じ品質・原価になるよう標準化します。これにより、人員の入れ替わりがあっても品質と原価率を安定させることができます。

レシピシートには以下の項目を必ず含めましょう:

- 1人前の正確な分量(グラム単位)

- 各材料の単価と合計原価

- 作り方の詳細手順

- 盛り付け図や写真

- 賞味期限や保存方法

定期的な原価見直しの仕組み化

原材料費は常に変動するため、3ヶ月に1回は全メニューの原価計算を見直す習慣をつけましょう。特に季節商品は事前の原価計算が重要です。

客単価アップの仕掛けをメニューに組み込む

ドリンクとフードの組み合わせ販売や、少額のアップグレードオプションを用意することで、原価率を維持しながら客単価を上げる工夫も効果的です。例えば、コーヒーに+100円でオーガニックシロップを追加できるオプションは、原価20円程度で80円の追加利益を生み出します。

メニュー開発と原価計算は、カフェ経営の収益基盤を築く最も重要な作業です。「作りたいもの」だけでなく「売れるもの」「利益が出るもの」という視点を持ち、戦略的にメニューを構成することで、開業後の安定経営への大きな一歩となるでしょう。